Alfa, beta, gamma… Le varianti del virus SARS-CoV-2

Che cos’è una variante?

Con la locuzione variante virale, o più semplicemente variante, nell’ambito della medicina e della biologia si intende “il risultato di una o più mutazioni nel corredo genetico di un virus che ne modificano significativamente le caratteristiche (aspetto, trasmissibilità, ecc.)” (definizione tratta dal Nuovo Devoto-Oli). In altre parole, quando un virus infetta un organismo, il suo genoma (cioè l’insieme delle informazioni genetiche presenti) inizia a cambiare. Queste mutazioni, se comportano cambiamenti significativi, causano la nascita di una variante, una sorta di nuovo virus, che acquisisce rispetto alla forma originaria caratteristiche diverse, come un’aggressività più forte o una maggiore velocità di diffusione (approfondisci sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità).

Anche nel caso del SARS-CoV-2, che tutti conosciamo con il nome di coronavirus, le nuove varianti si sono generate in questo modo. Semplificando e riassumendo dal sito dell’Istituto Superiore di Sanità, possiamo dire che il SARS-CoV-2 utilizza la proteina Spike per entrare nella cellula umana. Una volta dentro, rilascia il genoma (costituito nel caso del coronavirus soltanto da RNA) e costringe la cellula ospite a moltiplicarsi e a produrre copie fedeli del virus. Durante questo processo di moltiplicazione, si verificano spesso errori del tutto casuali, per cui le nuove copie di RNA non sono esattamente identiche a quelle originali. Nella maggior parte dei casi, queste mutazioni non comportano differenze sostanziali, ma contribuiscono alla naturale evoluzione del virus stesso. A volte, tuttavia, causano cambiamenti più rilevanti (come detto all’inizio, una maggiore aggressività o velocità di diffusione), soprattutto se, nel caso del coronavirus, interessano anche la proteina Spike, che, una volta mutata, non viene più riconosciuta dal sistema immunitario.

Quali sono le varianti del coronavirus?

Prima di elencare le varianti del coronavirus, bisogna distinguere tra variant of interest (abbreviato in VOI), variant of concern (VOC) e variant under monitoring (VUM). Queste etichette, che non hanno ancora un traducente italiano (letteralmente potremmo parlare di variante che desta interesse, variante che desta preoccupazione e variante sotto monitoraggio), sono date in base ad alcuni parametri scientifici e all’impatto sulla società e sulla salute (ad esempio la letalità, la trasmissibilità, la virulenza, ecc.). Secondo l’OMS, che non include le VUM (ne parla, però, l’European Centre for Disease Prevention and Control), una variante è considerata di interesse (VOI) se presenta mutazioni sospette in grado di causare cambiamenti significativi e se circola ampiamente (ad esempio, si hanno molti gruppi di persone infette o molti paesi colpiti). Queste varianti di interesse sono costantemente sotto monitoraggio nel caso in cui diventino varianti preoccupanti (VOC). Sono classificate in tal modo quelle che si diffondono più facilmente, causano danni più gravi, sfuggono alla risposta immunitaria dell’organismo, cambiano la presentazione clinica o fanno diminuire l’efficacia degli strumenti noti, come le misure per la salute pubblica, la diagnostica, i trattamenti e i vaccini (tradotto e riadattato dal sito dell’OMS).

Ad oggi, secondo il Ministero della Salute (aggiornamento al 17 giugno 2022), le VOC presenti sono le seguenti (un elenco più dettagliato è presente qui):

- Variante Alfa, identificata per la prima volta nel Regno Unito.

- Variante Beta, identificata in Sud Africa.

- Variante Gamma, con origine in Brasile.

- Variante Delta, rilevata per la prima volta in India.

- Variante Omicron, rilevata per la prima volta in Sud Africa il 24 novembre 2021. Attualmente predominante in Italia ed Europa.

Dall’OMS possiamo riportare anche l’elenco delle cosiddette VOI:

- Variante Epsilon, identificata in America.

- Variante Zeta, rilevata per la prima volta in Brasile.

- Variante Eta, presente senza specificazioni in più paesi.

- Variante Theta, identificata nelle Filippine.

- Variante Iota, comparsa in America.

- Variante Kappa, per la prima volta in India.

- Variante Lambda, rilevata in Perù.

- Variante Mu, presente in Colombia (mu è una variante di mi diffusa in ambito tecnico e scientifico)

Perché si chiamano così?

In base alle linee guida concordate tra l’OMS, l’Organizzazione mondiale per la salute animale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, i nomi per le nuove malattie infettive non possono riferirsi a una posizione geografica, a un animale, a un individuo o a un gruppo di persone, ma devono essere pronunciabili e strettamente correlati alla malattia (leggi il testo completo qui).

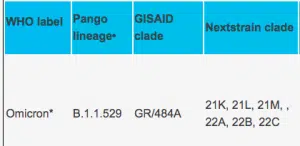

Per questo motivo, le prime varianti del coronavirus, che inizialmente erano chiamate con l’etnico del Paese in cui erano state individuate la prima volta (ad esempio variante inglese, brasiliana, ecc.), hanno subito una ridenominazione più neutra (d’altronde la velocità con cui nascono e si diffondono queste nuove varianti non assicurano la biunivocità tra variante e un singolo Paese). A partire dal 31 maggio 2021, l’OMS ha stabilito un nuovo sistema da usare nella comunicazione pubblica, ossia le lettere dell’alfabeto greco (qui la dichiarazione). La motivazione che si legge nel comunicato è la seguente: “l’uso di lettere dell’alfabeto greco sarà più facile e più pratico da utilizzare da parte dei non specialisti” (tradotto dall’inglese); in realtà non tutti i nomi delle lettere greche sono familiari a chi il greco non lo sa (pensiamo a theta o a lambda), per cui si potrebbe piuttosto richiamare la tradizionale, massiccia presenza del greco nel linguaggio medico. Va però detto che queste etichette (in inglese labels, così definite dall’OMS) non sostituiscono i nomi ufficiali dati all’interno della comunità scientifica, in cui si utilizzano sistemi di nomenclatura più complessi (GISAID, Nextstrain e Pango), effettivamente inadatti al dibattito pubblico:

Immagine tratta dal sito dell’OMS

Immagine tratta dal sito dell’OMS

D’altra parte, le lettere greche evitano di ricondurre una malattia a un posto specifico, che verrebbe di conseguenza stigmatizzato. Tuttavia, l’OMS ha dichiarato che anche alcune lettere greche potrebbero offendere alcune popolazioni o creare confusioni (qui il comunicato). Effettivamente, mancano all’appello le due lettere greche nu (variante di ni) e xi. Le motivazioni di tale scelta sono state spiegate dalla portavoce dell’OMS, Margaret Harris. Riportiamo qui la notizia, citando da swissinfo.ch: «La lettera ‘Nu’ è stata scartata perché suona, in inglese, troppo simile a ‘new’. Questo avrebbe generato confusione nel mondo anglofono: la gente avrebbe magari pensato che si trattasse solo di una nuova variante, non del nome di quella variante. Quanto alla lettera ‘Xi’, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di passare oltre perché ‘Xi’ è un cognome molto comune in Cina […]. Certo, ‘Xi’ è pure il cognome del presidente cinese, Xi Jinping, che sicuramente non avrebbe gradito che la nuova e pericolosa variante del virus portasse il suo cognome».

Kevin De Vecchis

Crediti foto: Focus

Varianti: dall’Alfa all’Omicron del Coronavirus

Giuseppe Novelli: “Un virus dal punto di vista biologico sa solo infettare e replicarsi. Più copie di sé produce, più rischia di commettere errori. Le varianti sono le differenze rispetto alla sequenza originale”

Risale a due anni fa la pubblicazione della prima mappa genetica di un nuovo coronavirus che poi diventerà noto a tutti con il nome di SARS-CoV-2. È il principio – o l’Alfa, per usare una metonimia – di un lungo e difficoltoso periodo di convivenza col coronavirus più celebre della storia tanto che oggi, in un susseguirsi di varianti dal diverso significato clinico, questo triste racconto è giunto al capitolo Omicron. Ma nel continuo su e giù per l’alfabeto greco vien spontaneo chiedersi cosa rappresenti la “variante” di un virus: perché si parla così insistentemente di Alfa, Beta, Delta e Omicron? E quali sono le differenze tra ognuna di esse, con riguardo al potenziale di infezione, ai test diagnostici, ai vaccini e ai farmaci usati per combattere il COVID-19? Per rispondere nel modo più esauriente possibile a queste domande, Osservatorio Terapie Avanzate si è rivolto a Giuseppe Novelli, Professore di Genetica Medica all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

COSA SONO LE VARIANTI?

I virus non possono essere considerati organismi viventi al pari delle tante specie animali e vegetali che popolano la Terra o degli stessi batteri i quali, nella loro semplicità, sono essi stessi cellule. “Un virus è solamente un filamento di DNA o RNA impacchettato e pronto per essere conservato nelle cellule ospiti”, spiega Giuseppe Novelli che in più di un’occasione ha evidenziato il ruolo di spicco esercitato dalla genetica nel processo conoscitivo del virus SARS-CoV-2. “Pertanto, esso si replica nelle cellule che infetta e, così facendo, può andare incontro a errori di copiatura. Un virus è come una fotocopiatrice che produce milioni di copie di sé stesso ma, se il foglio è mal posizionato o il toner si esaurisce, alcune di quelle copie possono risultare differenti dall’originale. Le varianti, dunque, insorgono sostanzialmente per errori di replica del virus. Più un virus replica, più muta e più si producono varianti diverse dalla sequenza originale”.

In genere i virus come il SARS-CoV-2 entrano nelle cellule, perdendo il loro rivestimento protettivo, e iniziano a replicare il loro materiale genetico per produrre le proteine virali necessarie a ricostituire i componenti di nuovi virus da disperdere nell’ambiente. Per fare ciò essi sfruttano le cellule dell’ospite e alcuni possono rimanere latenti per molto tempo prima di tornare a moltiplicarsi. Inevitabilmente, ciò comporta un contatto con le cellule ospiti e accresce il rischio di generare varianti. “Esistono varianti neutre, varianti che possono favorire la diffusione del virus e altre che, invece lo conducono ad estinguersi”, prosegue Novelli. “Del virus SARS-CoV-2 si conoscono migliaia di varianti ma le più note sono Alfa, Beta, Delta e adesso Omicron. Esse sono tra loro molto differenti. Ad esempio, Omicron si diffonde con maggior velocità di Beta perché è dotata di un doppio meccanismo di ingresso nelle cellule, ma tende a generare malattia soprattutto nelle cellule delle vie aeree superiori, suscitando bronchiti, al contrario di Delta che colpisce i polmoni provocando polmoniti con conseguenze molto più gravi”. Dagli ultimi dati emersi dall’indagine condotta ad inizio gennaio dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute la prevalenza della variante Omicron in Italia è superiore all’80%. L’indagine svolta a dicembre indicava una prevalenza di Omicron del 21%, numeri che da soli sono sufficienti a spiegarne l’elevata contagiosità. “Più il tasso di mutazione è alto e più i virus mutano”, precisa Novelli. “Tuttavia rispetto ad altri virus, come quello dell’HIV, i coronavirus hanno tassi di variabilità più bassi perché sono dotati di una sorta di correttore di bozze che cerca di correggere gli errori riducendo il numero delle varianti”.

COME SI ORIGINA UNA NUOVA VARIANTE?

E allora perché si sente dire che Omicron è dotata di un numero straordinariamente grande di mutazioni (sono 37 solo sulla proteina Spike)? “A favorire la diffusone di una variante sono le condizioni ambientali e, nel caso di un virus, contano le condizioni di salute dell’ospite”, chiarisce Novelli. “Gli individui immunodepressi, come i malati di AIDS e quanti soffrono di patologie immunitarie gravi, non hanno le armi per difendersi dal virus come coloro che sono in salute. E dove queste difese mancano il virus replica e muta di più”. Non a caso, varianti come Delta e Omicron si sono prodotte rispettivamente in India e Sud-Africa, dove il virus è stato libero di circolare e moltiplicarsi. “Omicron si è originata in Sud-Africa, circolando soprattutto tra i malati cronici di AIDS che sono stati contagiati con molta probabilità dal ceppo originario, forse addirittura Alfa”, aggiunge l’esperto di genetica. “In tal modo il virus ha avuto occasione di replicarsi e cambiare, accumulando l’impressionante numero di mutazioni”.

Le varianti possono contenere diverse mutazioni pertanto è necessario classificarle in base ad esse, inserendole in database consultabili da tutti i ricercatori del mondo. Facendo comunque attenzione a non commettere errori. “Deltacron, di cui si è sentito molto parlare negli ultimi giorni è una falsa variante, si tratta di un errore generatosi nel momento in cui gli scienziati hanno pensato di trovarsi di fronte a un nuovo virus”, precisa Novelli. “Invece, molto probabilmente si trattava di due ceppi virali che avevano contemporaneamente infettato il medesimo individuo. Per quanto raro, un tale evento può accadere. Tant’è che Deltacron è stata subito ritirata e cancellata dagli archivi”. È la stessa cosa che accade quando si va a ricercare il DNA nei luoghi del delitto. Si trovano tracce di sangue di vario tipo perché il sangue di due persone non si distingue alla vista. Poi però, l’analisi del DNA aiuta a distringere e classificare.

I TEST DIAGNOSTICI SONO UTILI CONTRO LE VARIANTI?

Il riconoscimento delle varianti passa attraverso il sequenziamento del materiale virale ma a fronte di tutto ciò viene da interrogarsi sulle capacità degli attuali test diagnostici (potete consultare l’infografica realizzata l’anno scorso da Osservatorio Terapia Avanzate per fare chiarezza sui diversi test) di identificare le nuove varianti virali e favorire una diagnosi certa di malattia. “Abbiamo dei test basati su Real Time PCR differenziata basati sul riconoscimento della proteina Spike (S)”, afferma Novelli. “Per capire se ci si trova davanti a Omicron basta cercare contemporaneamente le proteine strutturali S, N (Nucleocapside) ed E (Envelope). Qualora si vedano solo N ed E e non si veda S, probabilmente la positività è dovuta alla variante Omicron. Questi kit sono già in commercio è vengono usati per capire che tipo di anticorpo monoclonale sia possibile somministrare al paziente. Infatti, non tutti gli anticorpi monoclonali hanno effetti nel trattamento della malattia suscitata dalla variante Omicron (l’unico anticorpo monoclonale efficace in questa circostanza è Sotrovimab, approvato sia da EMA che da AIFA, n.d.r.) e prima di iniziare il trattamento bisogna esser certi della variante per dare al paziente il monoclonale giusto. Questa è medicina personalizzata”.

COME ARGINARE LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI?

Per limitare la corsa dei virus servono i vaccini che addestrano il sistema immunitario a difendersi dall’attacco del patogeno, non solo attraverso la produzione degli anticorpi ma anche tramite la stimolazione delle cellule T, che uccidono le cellule infettate dal virus, e delle cellule della memoria. I dati oggi disponibili indicano che i vaccini a mRNA sono in grado di proteggerci dalle forme gravi di COVID-19 educando il sistema immunitario a rispondere.Anche di fronte alle varianti. “La terza dose è fondamentale per aumentare la quota di anticorpi ma nello stesso tempo stimola diverse componenti del sistema immunitario, attivando anche altri meccanismi di difesa”, spiega Novelli. “Per questo occorre vaccinare il più possibile. Soprattutto in Paesi come Africa e Sud-America dove il virus è libero di diffondersi e generare varianti”. Prima di pensare alla quarta dose per la popolazione generale – sulle cui tempistiche è opportuno attendere i dati di Paesi come Israele che per primi hanno iniziato le somministrazioni – è bene pensare a rinforzare l’immunità nelle persone immunodepresse.

“Il virus SARS-CoV-2 non sparirà mai pertanto dovremo imparare a conviverci”, conclude Novelli. “Come è accaduto per il virus Epstein-Barr, per l’HIV o per il virus dell’influenza l’umanità dovrà adattarsi anche al SARS-CoV-2, combattendolo con i vaccini, i farmaci come gli anticorpi monoclonali o gli antivirali su cui si sta facendo tanta ricerca e che saranno disponibili già nei prossimi mesi”.

Le nuove varianti di SARS-CoV-2 e il loro impatto in salute…

Le nuove varianti di SARS-CoV-2 e il loro impatto in salute pubblica

Fabrizio Maggi

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università dell’Insubria

L’evoluzione di SARS-CoV-2 è sotto stretto monitoraggio della comunità scientifica che ha classificato le diverse varianti fin qui emerse in base al loro impatto su patogenesi, clinica e terapia del virus, attuando una sorta di screening per selezionare quelle realmente significative.

La storia dell’uomo è stata da sempre caratterizzata dalla comparsa di epidemie e/o pandemie anche prima di quella attuale, causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Mai come adesso, però, forte è stato l’impatto che la pandemia ha avuto nel rendere universali conoscenze e concetti di Virologia, fin qui materia per pochi studiosi del settore. Ecco allora che termini come R0, spike, genoma, antigene e variante sono diventati di uso comune, spesso con conseguenti imprecisioni sulla loro esatta definizione ed interpretazione. Fra tutti, il termine “variante” è quello che forse ha assunto la più ampia universalità.

Come accade naturalmente a tutti i virus, in particolare quelli dotati di un genoma a RNA, il SARS-CoV-2 fin dalla sua comparsa ha iniziato a cambiare, introducendo nel genoma nuove mutazioni che il virus ha selezionato in base alla loro capacità di dare un vantaggio evolutivo. Sebbene la capacità di mutare sia minore per il SARS-CoV-2 rispetto a molti altri virus a RNA (1), il ceppo originario di Wuhan si è rapidamente diversificato in ceppi che, favoriti dall’introduzione di una o più mutazioni, hanno acquisito una migliore fitness e sono presto diventati prevalenti. Un isolato di SARS-CoV-2 mutato rispetto al virus originale è indicato col termine di “variante”. Finora sono state identificate in tutto il mondo centinaia di varianti di SARS-CoV-2, molte delle quali caratterizzate da mutazioni che influenzano significativamente la biologia del virus. La comparsa di mutazioni ha infatti prevalentemente interessato il gene S del genoma di SARS-CoV-2, il cui prodotto proteico è deputato all’interazione con la cellula ospite ed è bersaglio principale della risposta immunitaria all’infezione. Altre regioni geniche hanno acquisito mutazioni, a dimostrazione di come l’intero genoma di SARS-CoV-2 stia subendo una forte pressione selettiva al cambiamento.

Classificazione delle varianti

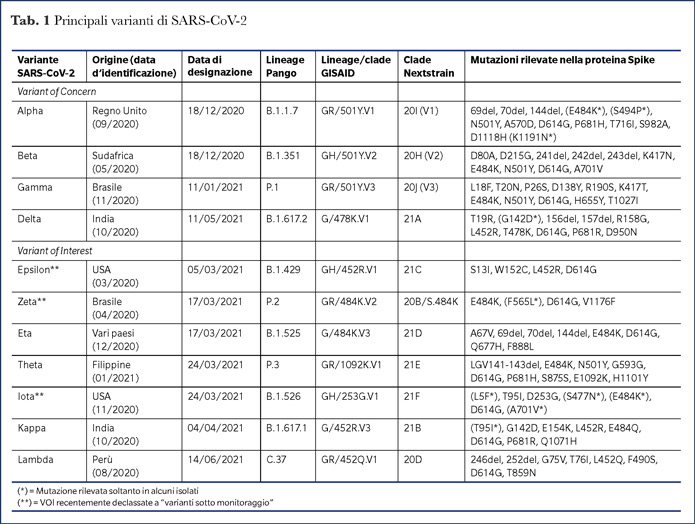

L’evoluzione del virus è costantemente sotto attento monitoraggio da parte della comunità scientifica che, molto opportunamente, ha ritenuto di classificare le diverse varianti fin qui emerse in base al loro impatto sulla patogenesi, sulla clinica e sulla terapia del virus, attuando una sorta di screening volto a selezionare le sole varianti realmente significative. Attualmente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di identificare le varianti con lettere dell’alfabeto greco e di suddividerle in due gruppi principali: le varianti di preoccupazione (Variants of Concern, VOC) e le varianti di interesse (Variants of Interest, VOI) (Tabella 1).

È evidente come tale classificazione sia provvisoria perché dinamica e in costante aggiornamento, dovendo tener conto della continua comparsa di nuove varianti e dell’acquisizione di sempre più approfondite conoscenze su quelle già circolanti (2).

Un mutante di SARS-CoV-2 acquisisce la patente di VOI quando diventa capace di produrre cluster epidemici ad elevata trasmissibilità e/o risulta circolare in più aree del mondo. Ma è verso le VOC che è rivolta la più grande attenzione, visto che questi mutanti hanno acquisito le caratteristiche fenotipiche di maggior impatto sulle misure di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2. Queste caratteristiche, infatti, possono essere associate ad una più elevata trasmissibilità, una maggior gravità della malattia, un più probabile rischio di reinfezione e un effetto di immune escape nei confronti di anticorpi monoclonali e/o risposta protettiva indotta dai vaccini (3). Non secondario è poi l’impatto che le VOC hanno sui test molecolari (e/o antigenici) usati per la diagnosi d’infezione. C’è evidenza, infatti, che le performance di alcuni saggi molecolari siano influenzate dalla presenza di mutazioni e forte è la raccomandazione all’uso di test multiplex che non abbiano esclusivamente il gene S come target d’amplificazione. Anche il possibile impatto di nuove mutazioni sui test diagnostici basati sulla rilevazione degli antigeni virali è in costante e attento monitoraggio.

La peculiarità più evidente e facilmente dimostrabile delle VOC è la trasmissibilità, sicuramente più elevata rispetto all’isolato non mutato di SARS-CoV-2 (4-5). La variante Alpha, identificata per la prima volta nel Regno Unito, e la Beta, originaria del Sudafrica, hanno dimostrato di essere circa 1,5 volte più trasmissibili del ceppo originario di Wuhan. Ancor più trasmissibile è la variante Gamma (2 volte in più rispetto al non mutato) e soprattutto la variante indiana Delta che, con una trasmissibilità di oltre 2,5 volte superiore alla variante Alpha, è oggi il mutante che desta la maggior preoccupazione in quanto a potenzialità di trasmissione.

Ancora non del tutto chiari i motivi alla base dell’aumento di trasmissibilità. Ci sono evidenze che le VOC possano produrre infezioni caratterizzate da livelli più elevati di virus. La variante Alpha, la più studiata sotto questo aspetto, appare produrre infezioni con titoli 1-2 volte superiori al ceppo originario (6), ed anche la capacità replicativa delle varianti Beta e Gamma risulta spesso particolarmente elevata. Tuttavia, questi dati meritano particolare attenzione: i saggi molecolari generalmente usati per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 sono qualitativi e le differenze quantitative osservate sono misurate in Ct (cycle threshold), un parametro che di per sé non è un indicatore assoluto di quantità, tanto più quando l’analisi è condotta su campioni biologici (es. i tamponi respiratori) che mal si prestano ad indagini di tipo quantitativo. Anche la dimostrata capacità delle VOC (in particolare della Alpha) di indurre infezioni con più prolungata persistenza ed eliminazione del virus dall’apparato respiratorio è stata utilizzata per giustificarne la trasmissibilità. Ciò che maggiormente influenza la diffusibilità delle VOC è però il cambio conformazionale che alcune mutazioni determinano a carico della proteina Spike, in particolare della porzione RBD (Receptor-binding domain). La mutazione N501Y presente nelle varianti Alpha, Beta e Gamma e, in minor misura, la L452R, tipica della variante Delta, aumentano l’affinità di RBD per il recettore cellulare ACE2 (fino a più di 4 volte nel caso della variante Beta) determinando un legame molto più efficiente tra virus e cellula ospite che si traduce in un più efficace processo di infezione (7).

L’altro significativo aspetto associato alle VOC è la capacità di indurre più severe manifestazioni cliniche. Sebbene questa capacità osservata in tanti cluster epidemici sia stata spesso ritenuta solo conseguenza della rapidità di diffusione delle varianti, dati sempre più solidi stanno emergendo sul ruolo patogenetico diretto che le VOC potrebbero avere. In questa direzione, la dimostrazione di un’associazione fra infezione da variante Alpha e aumento del rischio di ospedalizzazione (10% in più rispetto al ceppo originale di Wuhan), di ricovero in terapia intensiva (1,5% in più) e di mortalità (fino all’8% in più in maschi oltre gli 84 anni di età). Ancor più elevato il rischio attribuito alle varianti Beta e Gamma: più 20% di ricovero in ospedale, più 2% in terapia intensiva.

Immune-escape e reinfezione

La maggior preoccupazione legata alle varianti è forse la loro capacità di immune-escape, ossia di innescare quel processo che può portare ad aggirare l’effetto protettivo dovuto agli anticorpi neutralizzanti prodotti a seguito di un’infezione naturale e/o di una vaccinazione o somministrati nel corso di una immunoterapia passiva (8). Il frammento RBD posto all’interno della proteina Spike di SARS-CoV-2 è l’hotspot della neutralizzazione del virus. Gli anticorpi anti-RBD, infatti, pur rappresentando una modesta proporzione delle IgG anti-Spike prodotte da soggetti naturalmente infettati, contribuiscono quasi alla totalità dell’attività neutralizzante. Ecco perché mutazioni introdotte nell’RBD, e più in particolare a livello dei residui amminoacidici 438-506 (es. la mutazione E484K), possono risultare le più dannose favorendo l’immune-escape della VOC che le ha acquisite.

Una prima conseguenza di questo immune-escape è associata alla possibilità delle VOC di contribuire a casi di reinfezione. La reinfezione da SARS-CoV-2 è un evento raro, con casi riportati al di sotto dell’1%, più frequenti in soggetti anziani e/o immunocompromessi. Ciò dimostra come gli anticorpi prodotti nel corso dell’infezione naturale siano efficaci nel neutralizzare le nuove infezioni con lo stesso ceppo di SARS-CoV-2, c’è tuttavia qualche evidenza che possano essere non completamente protettivi contro le infezioni dovute a VOC. Infatti, casi di reinfezione sono stati descritti con la variante Alpha, ma sono più numerosi quelli con le varianti Gamma e soprattutto Delta.

La recente introduzione dell’immunoterapia attiva e passiva nel contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 ha reso le VOC focus di moltissimi studi volti a definire la loro capacità di “sfuggire” al trattamento (9). La selezione delle mutazioni fin qui acquisite dal SARS-CoV-2 sembra soprattutto indirizzata verso l’incremento di trasmissibilità, però, è indubbio che le VOC abbiano qualche impatto negativo anche sulla risposta alla vaccinazione. L’entità dell’impatto è diversa per le differenti varianti e dipende molto anche dal tipo di vaccino utilizzato. I vaccini a mRNA, per esempio, sembrano pienamente efficaci contro la variante Alpha ma un po’ meno protettivi contro la Beta, Gamma e Delta. La variante Beta appare anche più capace di sfuggire, sebbene parzialmente, agli anticorpi prodotti da altre tipologie di vaccino.

Impatto sulla terapia

Infine, per quanto riguarda la terapia in uso contro SARS-CoV-2, preliminari evidenze indicano che alcuni anticorpi monoclonali risultano meno efficaci contro le VOC ma soprattutto che il loro utilizzo è in grado, in alcuni casi, di contribuire alla selezione di mutazioni che pesantemente riducono la loro efficacia terapeutica (10).

In conclusione, l’impatto che le varianti di SARS-CoV-2 esercitano sulla salute pubblica rende prioritario il loro monitoraggio per caratterizzarne diffusione e potenzialità patogenetica e dimostra quanto importante sia la messa in atto di misure volte alla soppressione della replicazione del virus e della generazione di nuove e più pericolose varianti.

Bibliografia

- Rausch JW, Capoferri AA, Katusiime MG, et al. Low genetic diversity may be an Achilles heel of SARS-VoV-2. Proc Natl Acad Sci USA 2020; 117(40): 24614-24616.

- Konings F, Perkins MD, Kuhn JH, et al. SARS-CoV-2 Variants of Interest and Concern naming scheme conducive for global discourse. Nat Microbiol 2021. https://doi.org/10.1038/s41564-021-00932-w.

- ECDC. Public health impact of SARS-CoV-2 variants of concern: scoping review protocol. 18 May 2021.

- Nicholas G. Davies NG, Sam Abbott S, et al. Estimated transmissibility, and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science 2021; 372: 149.

- Faria NR, Mellan TA, Whittaker C, et al. Genomics and epidemiology of the P.1 SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil. Science 2021; 372:815–821.

- Kidd M, Richter A, Best A, et al. S-variant SARS-CoV-2 lineage B1.1.7 is associated with significantly higher viral load in samples tested by TaqPath polymerase chain reaction. J Infect Dis 2021; 223(10):1666-1670.

- Binquan Luan B, Wang H, Huynh T, et al. Enhanced binding of the N501Y-mutated SARS-CoV-2 spike protein to the human ACE2 receptor: insights from molecular dynamics simulations. FEBS Lett 2021; 595:1454–1461.

- Altmann DM, Boyton RJ, Beale R. Immunity to SARS-CoV-2 variants of concern. Science 2021; 371(6534):1103-1104.

- Shapiro J, Dean NE, Madewell ZJ, et al. Efficacy estimates for various COVID-19 vaccines: what we know from the literature and reports. medRxiv May 21, 2021.

- Starr TN, Greaney AJ, Dingens AS, et al. Complete map of SARS-CoV-2 RBD mutations that escape the monoclonal antibody LY-CoV555 and its cocktail with LY-CoV016. Cell Rep Med 2021; 2:100255.

Nuove varianti SARS-CoV-2: quale impatto nel mondo?

In tutto il mondo sono state identificate finora centinaia di varianti di SARS CoV-2. Per questo motivo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e la rete internazionale di esperti monitorano costantemente le mutazioni del virus, al fine di attuare misure di contenimento mirate e tempestive per prevenirne la diffusione.

Ma cos’è una mutazione?

Un virus, durante la replicazione, ossia quando crea copie di se stesso, attraverso un meccanismo naturale di accumulo di errori genera la comparsa di cambiamenti chiamati “mutazioni”. Un virus con una o più mutazioni viene indicato come “variante” del virus originale. Le varianti di SARS CoV-2 individuate sono circa 700, di cui alcune presentano differenze solo minime. Solo alcune varianti destano preoccupazione per la salute pubblica a causa di mutazioni che possono conferire al virus un’aumentata capacità diffusiva, una potenziale resistenza a trattamenti terapeutici come gli anticorpi monoclonali e la capacità di eludere la protezione vaccinale.Le varianti che destano più preoccupazione sono la variante Alfa, identificata per la prima volta nel Regno Unito, la variante Beta in Africa, la variante Gamma in Brasile e le varianti Delta e Delta plus rilevate in India.Da pochi giorni fra le “Varianti di interesse” (VOI) spunta anche la variante Epsilon.La variante Delta include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R, la cui contemporanea presenza desta ragionevole preoccupazione per la potenziale maggiore trasmissibilità e il possibile rischio di reinfezione. Secondo gli studi epidemiologici effettuati, la variante Delta sembrerebbe più contagiosa della Alfa almeno del 50-60%, con una carica virale 1.000 volte superiore e un tempo di incubazione ridotto: un virus che si sta evolvendo verso una contagiosità massima!

Prevalenza delle varianti in Italia

L’indagine di prevalenza delle varianti di SARS-CoV-2 condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) mostra che in Italia, al 22 giugno 2021, tra le cosiddette Variants of Concern (VOC) la prevalenza della variante Alfa è pari al 57,8%, in calo rispetto all’88,1% del 18 maggio scorso; la variante Beta non è stata riportata in nessuna Regione; la variante Gamma ha una prevalenza pari all’11,8%, in aumento rispetto al 7,3% della precedente indagine; la variante Delta ha una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni, con un range tra lo 0 e il 70,6%.

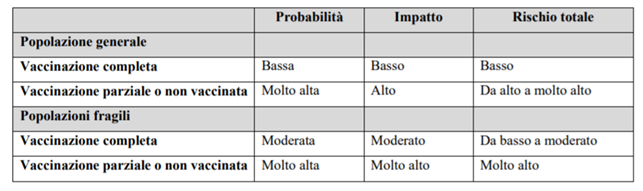

Varianti ed efficacia dei vaccini

I primi dati confermano che tutti i vaccini attualmente disponibili in Italia sono efficaci contro la variante Alfa del nuovo coronavirus, la variante più diffusa ad oggi. Secondo alcune evidenze scientifiche emerge che, a differenza di quanto avviene per le altre varianti, la protezione dall’infezione con la variante Delta risulta notevolmente minore in chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato. Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante Alfa.

Misure di contrasto alla diffusione delle varianti

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, l’Italia ha disposto specifiche azioni di sanità pubblicacontenute nella Circolare del ministero della Salute del 25 giugno scorso, alla luce dell’Allerta internazionale variante Delta. Tra le misure preposte: rafforzare la sorveglianza di laboratorio nei confronti delle nuove varianti SARS-CoV-2; fornire indicazioni per implementare le attività di ricerca e la gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati per infezione da variante; limitare gli ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti; realizzare indagini rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese; disporre misure di contenimento (aree rosse) nelle aree più colpite del Paese anche a livello comunale.

Impatto delle varianti nel Mondo

L’avanzata della variante Delta, che ha raggiunto già 104 Paesi, con nuovi record di contagi, sta mettendo in allarme molti Paesi con la reintroduzione di limitazioni, obbligo di certificato vaccinale, controlli e restrizioni.

In Australia riduzione degli ingressi nel Paese; in Giappone decretato nuovo stato d’emergenza sanitario e Giochi Olimpici senza spettatori; in Canada i viaggiatori stranieri non vaccinati non saranno autorizzati a entrare nel Paese; in Spagna è consentito l’ingresso dalle aree considerate a rischio (Italia e altri paesi UE) solo con obbligo di certificato di vaccinazione, di guarigione o test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti; in Francia dal 21 luglio per accedere a luoghi di svago e di cultura obbligo del certificato vaccinale o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. In Italia dal 6 agosto obbligo di Green Pass (o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti) per accedere a ristoranti e bar al chiuso, grandi eventi, cinema, palestre, stadi, concorsi pubblici

Italia: prepariamoci all’impatto!

“La crescita della prevalenza della variante Delta è un dato atteso, che deve essere monitorato con grande attenzione. È fondamentale continuare il tracciamento sistematico dei casi per individuare i focolai, che in questo momento è reso possibile dalla bassa incidenza, e completare il più velocemente possibile il ciclo vaccinale, dal momento che, come confermato anche dall’EMA, questo garantisce la migliore protezione” afferma il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

“L’Italia sta vivendo una luna di miele in attesa di ritrovarsi nella situazione di altre nazioni dove si è deciso di aprire prima, come in Inghilterra dove la variante Delta è diventata prevalente” così afferma il Prof. Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Università Statale di Milano, commentando l’attuale situazione pandemica nel nostro Paese. “È inevitabile che allentando le maglie dei contatti aumentino i contagi. Nel nostro Paese siamo un po’ come sulla Pay Tv dove si vede lo stesso film in momenti diversi, siamo solo in ritardo di un tempo. Ritengo quindi che anche in Italia vedremo una prevalenza della variante Delta e un aumento dei contagi”.

Secondo il Prof. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza,

“dobbiamo accelerare la vaccinazione, dobbiamo vaccinare tutti i soggetti al di sopra dei 12 anni, in attesa che le prove sperimentali ci confermino anche la possibilità di vaccinare i bambini. L’unica possibilità che noi abbiamo per fronteggiare questa variante contagiosissima è vaccinare anche i bambini e raggiungere una protezione del 90%-95%: è solo con queste proporzioni che potremo avere un’immunità di popolazione. La variante Delta buca persino il doppio ciclo, nel senso che conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione, ma purtroppo nel 30%-35% dei casi determina infezione persino nei soggetti che hanno doppia vaccinazione, quindi figuriamoci una sola”.

Autore: Redazione

Fonti