Katalin Karikò

Un emozionante racconto in prima persona della vita di Katalin Karikò, la scienziata che ha tracciato la strada verso i vaccini a mRNA e per cui è stata designata di un Premio Nobel

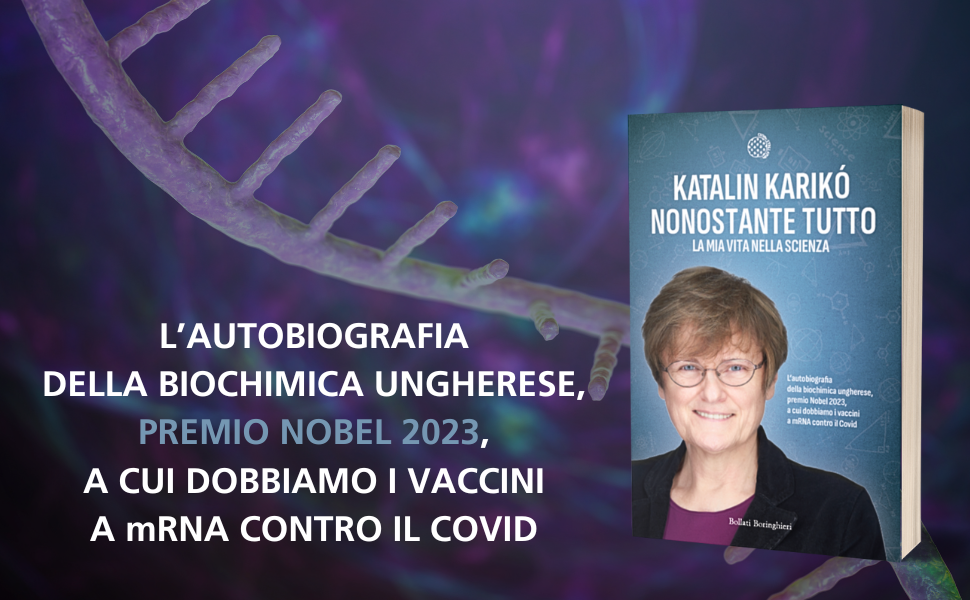

La foto di copertina ci mostra una donna dagli occhi azzurri, con un sorriso appena abbozzato. Potrebbe essere una vicina di casa, la professoressa di italiano dei vostri figli o la fornaia che ogni giorno vi vende il pane. È questo uno dei pregi di Katalin Karikò: essere una persona semplice, che non brama l’agone mediatico e non cerca la notorietà a tutti i costi ma è capace di trasmettere l’orgoglio per quello che fa ogni giorno. Pur avendo tantissime cose da dire la pioniera dei vaccini a mRNA – e Premio Nobel insieme al suo collega Drew Weissman – ha sempre scelto di far precedere alle parole i risultati dei suoi studi e soltanto nella sua autobiografia, “Nonostante tutto – La mia vita nella scienza” (Bollati Boringhieri, 2024), ha deciso di raccontare come e perché ha dedicato la sua intera vita al lavoro di ogni giorno: la ricerca scientifica. Nonostante tutto.

Con la pandemia da COVID-19 il tema dei vaccini a mRNA ha preso a circolare ampiamente, finendo sulla bocca di tanta gente – anche di quanti hanno preteso di discuterne senza capire veramente di cosa si trattasse – ma le ricerche sull’mRNA hanno avuto inizio molti anni prima. E a quel tempo nessuno ci credeva. Katalin Karikò ha dovuto lottare per non veder naufragare la sua ricerca, tutto ciò in cui credeva. Lei, figlia di un macellaio ungherese, cresciuta in un contesto di limitazioni e povertà, abituata a non cercare nulla più del necessario nella sua vita – la sua famiglia viveva in una casa con un’unica stanza, dove arrivava a stento un po’ di elettricità – ha imparato ad apprezzare la biologia, guardando i fiori dei prati dove andava a passeggiare e rincorrendo i polli che suo padre macellava e cucinava per dare sostentamento alla famiglia. La prima lezione di Katalin fu che il lavoro e il gioco possono fondersi uno nell’altro.

Il regime comunista, al tempo instauratosi in Ungheria, aveva preso di mira suo padre, ostracizzandolo e rendendogli ancora più difficoltoso provvedere alla sopravvivenza della moglie e delle figlie, ma questo non ha impedito a Katalin di andare a scuola e studiare. Fin da ragazza ha capito che non bisogna lavorare per il compiacimento o per ottenere l’approvazione altrui ma per se stessi, per raggiungere i propri obiettivi. E quando le cose vanno male non bisogna cercare il modo per addossare le colpe ad altri, ma impegnarsi di più, essere creativi e superare l’ostacolo. Con questo atteggiamento ha sfidato in silenzio tutti quelli che si mettevano di traverso tra lei e il suo traguardo: diventare una scienziata.

Ha sempre studiato tanto Katalin Karikò, letto un milione di articoli scientifici, più e meno recenti. Lei stessa ammette di non essere stata la migliore del suo corso ma era di certo colei che ci credeva di più e studiava, notte e giorno, assimilando tutto quello che poteva. Costretta a emigrare per sottrarsi alle limitazioni del regime, ha ricominciato daccapo nel Paese del sogno americano, per scoprire che dietro la patina di democrazia degli Stati Uniti si nasconde un meccanismo feroce di selezione. Robert Suhadolnik, un biochimico esperto di analoghi nucleosidici, l’ha accolta alla Temple University dopo esser stata cacciata dal Centro di Ricerca Biologica in Ungheria per poi mostrare la sua faccia peggiore, giungendo a minacciarla di espulsione dal Paese se avesse cercato un impiego al di fuori del suo laboratorio. Katalin non si è fatta intimidire e, pur continuando a lavorare alacremente, ha continuato a inviare curricula ai maggiori poli accademici statunitensi: nottate insonni a rivedere lettere di presentazione, tra un articolo scientifico e l’altro, e lunghe giornate in laboratorio a ripetere gli esperimenti.

A metà del suo racconto ci dice proprio questo: “un esperimento individuale non è di per sé ricerca. Nella scienza l’obiettivo ultimo è formulare e verificare ipotesi; per fare questo non bastano i risultati di un singolo esperimento: ne servono a iosa”. Cambiando ogni volta una piccola variabile, Katalin Karikò ha perfezionato la sua ricerca, inseguendo il dettaglio – come il personaggio interpretato da Peter Falk nella serie tv l’ispettore Colombo che guardava da piccola in Ungheria – correggendo le proprie previsioni sulla base dei dati. Aggiornando le sue competenze per migliorare le ipotesi e rifacendo gli esperimenti ancora e ancora.

È così che è nata la tecnologia dell’mRNA. Non per caso o dal nulla, ma dal sudore e dalla fatica, dall’impegno e dalla caparbia di una donna che non ha mai fatto un passo indietro. Neppure quando all’Università della Pennsylvania l’hanno declassata di ruolo e le hanno fatto trovare le sue cose in un corridoio, già impacchettate negli scatoloni, perché lo spazio del suo laboratorio doveva essere assegnato ad altri filoni di ricerca “finanziati”. Negli Stati Uniti i dipartimenti erogano risorse ai progetti finanziati, dollari per metratura netta. La ricerca è fortemente orientata alla registrazione di brevetti che si devono tradurre in applicazione cliniche, pratiche. Non è un concetto di per sé errato ma ogni tanto bisognerebbe chiedersi che cosa potrebbe sfuggire a questo ingranaggio.

E se Katalin Karikò non avesse incontrato Drew Weissman – l’immunologo con cui ha condiviso la sua ricerca e, nel 2023, il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina – davanti a una fotocopiatrice e non gli avesse parlato dei suoi progressi con l’mRNA? E se non ci fosse stata una pandemia nel 2020? La BioNTech – l’azienda di cui Katalin è arrivata a diventare vicepresidente – ha stravolto i propri piani e ha dirottato tutte le risorse nella ricerca di un vaccino contro il virus Sars-CoV-2. Ma la tecnologia dell’mRNA non è legata unicamente al COVID: quando Weissman incontrò Karikò, alla fine degli anni ’90, stava già lavorando alla messa a punto di un vaccino per l’HIV e insieme esplorarono le possibilità di svilupparne uno basato sull’mRNA, incontrando però tutta una serie di ostacoli di natura scientifica e finanziaria. Oggi, dopo un quarto di secolo, i primi vaccini a mRNA per l’HIV sono entrati nelle prime fasi di sperimentazione clinica (ne abbiamo parlato qui) e si sta ragionando su vaccini a mRNA contro l’influenza, per contrastare malattie croniche come l’ipercolesterolemia oppure il cancro. Poter sfruttare le proprietà dell’mRNA per combattere certi tipi di tumore – come il melanoma o il glioblastoma – significa istruire il sistema immunitario a rispondere a una situazione che sembrava sfuggita al suo controllo.

Le applicazioni di questa tecnologia sono ampie e promettenti e se possiamo sfruttarne le potenzialità lo dobbiamo essenzialmente alla tenacia di una donna ungherese, venuta da un modesto villaggio di periferia e che, con enormi sforzi, si è spinta oltre difficoltà politiche, economiche, sociali e culturali grazie al pulsante desiderio di apprendere. Non c’è retorica nell’autobiografia di Katalin Karikò e, per fortuna, non compare neanche una volta la parola “resilienza” – così inflazionata e ridicola, specie se usata in certi contesti – traspare solo l’importanza di tenere viva la cultura, essere curiosi, farsi domande, aggiornarsi sempre ed essere creativi. E, soprattutto, lavorare sodo e non mollare mai. Un libro che dovrebbero leggere tutti i ragazzi perché, a prescindere dall’ambito di lavoro a cui si rivolgeranno, questi insegnamenti sono quelli di cui hanno più bisogno le nuove generazioni. E servono esempi pratici per ricordarli.

Nonostante tutto

La mia vita nella scienza

Katalin Karikó ha letteralmente salvato milioni di vite e lo ha fatto nonostante tutto: nonostante fosse donna, nonostante fosse un’immigrata, nonostante per decenni nessuno abbia realmente creduto in lei e nei suoi studi. Credeva in quello che stava facendo, aveva fiducia nei suoi risultati e si è ostinata a fare le sue ricerche per decenni.

Figlia di un macellaio nell’Ungheria comunista del dopoguerra, Katalin Karikó è cresciuta in una casa con le pareti di fango e senza acqua corrente. Portati a compimento i suoi studi di biologia in patria, tra mille difficoltà ha deciso di proseguire le sue ricerche pionieristiche sull’rna negli Stati Uniti, dove è arrivata come borsista post-dottorato nel 1985 con 1200 dollari cuciti nell’orsacchiotto della sua bambina, e con il sogno di rinnovare la medicina.

Karikó ha lavorato assiduamente, spesso in solitudine, senza clamore, lottando contro gli scarafaggi in un laboratorio senza finestre e affrontando la derisione e persino le minacce di espulsione da parte dei suoi colleghi. Concentrata sul valore della ricerca, si è opposta al fatto che prestigiosi istituti di ricerca confondessero sempre di più scienza e denaro. Tra alti e bassi, non ha mai vacillato nella sua convinzione che una molecola instabile e poco apprezzata come l’RNA messaggero potesse essere la chiave per cambiare il mondo. La sua idea ostinata era di trasformare le cellule in piccole fabbriche in grado di produrre i propri farmaci su richiesta, dando loro le istruzioni giuste attraverso quella piccola, elusiva molecola. Ha sacrificato molto per questo sogno, e alla fine ha ottenuto i risultati eclatanti che hanno permesso di produrre in tempi brevissimi i vaccini contro il Covid che hanno salvato milioni di persone in tutto il mondo. Grazie ai suoi studi, ha vinto il premio Nobel nel 2023.

I vaccini a mRNA che le dobbiamo sono solo l’inizio del potenziale di questa scoperta epocale. Oggi la comunità medica attende con ansia altri vaccini a base di mRNA per molte altre malattie infettive, mentre sono allo studio procedure per applicare questa tecnologia alla cura del cancro.

Nonostante tutto non è solo la storia di una persona straordinaria. È una testimonianza dell’impegno di una donna che ha lavorato intensamente e ostinatamente perché credeva fermamente che il suo lavoro avrebbe potuto salvare delle vite.

Breaking Through: My Life in Science by Katalin Karikó review – real-life lessons in chemistry

This vivid account of the Hungarian biochemist who endured decades of derision before pioneering Pfizer’s Covid vaccine is a tribute to her tenacity and self-belief

Sun 11 Feb 2024 10.00 CETShare

In May 2013, Katalin Karikó turned up for work at her laboratory at the University of Pennsylvania and found her belongings piled in the hallway. “There were my binders, my posters, my boxes of test tubes,” she recalls. Nearby a lab technician was shoving things into a trash bin. “My things!” Karikó realised.

Despite having worked at the tiny lab for years, the scientist – then in her 50s – was cast out, without notice, for failing to bring in “sufficient dollars per net square footage”. In short, she had not attracted enough grants to justify the meagre space she occupied.

“That lab is going to be a museum one day,” Karikó hissed at the manager who had ousted her. These were odd but prophetic words, as is made clear in this engrossing, touching tale of the tribulations of a scientist now recognised as one of the world’s greatest biochemists, a woman who helped create the vaccines that saved millions during the Covid-19 pandemic.

Karikó comes from a humble background in central Hungary, growing up in a single-roomed house that was heated in winter by a solitary stove and had no running water. Her father had to work as a labourer when he was dismissed from his job as a master butcher after falling foul of local Communist party officials.

It was a harsh life but a loving one, as Breaking Through reveals. Her family was close-knit and the state at least encouraged education. And Karikó was a worker. “I don’t consider myself especially smart, but what I lacked in natural ability, I could make up for in effort,” she says.

She took summer science classes, became a biology student at Szeged University and eventually obtained a PhD there. Aged 22, she fell in love with Béla Francia, a trainee mechanic five years her junior. They married, and in 1982 Karikó gave birth to their daughter, Susan. Two years later they moved to the US with their entire savings – about £900 – that were sewn inside Susan’s teddy bear to avoid Hungary’s currency restrictions.

By this time, Karikó had become obsessed with messenger RNA (mRNA), the material responsible for translating our DNA into proteins, the molecules from which we are constructed. Crucially, mRNA is extremely difficult to work with because it is fragile and short-lived. But Karikó was convinced it could play a major role in medicine and constantly fought for it to be a research focus. Few colleagues agreed, dubbing her “the crazy mRNA lady”.

Such epithets were a minor headache, however. At Temple University, in Philadelphia, where she began her work in the US, her chief, Robert Suhadolnik – after initially being supportive – tried to have her deported because she had had the temerity to seek a post at another university.

Eventually she moved to the University of Pennsylvania. Again, things went well at first, but as she maintained her mRNA obsession, the university began criticising her failure to attract grants. She was demoted, refused tenure, had her pay cut and finally found her possessions dumped in a hallway.

Given one of the first Covid shots to be administered in the US, she recalls, ‘My eyes grew misty’

Fortunately for Karikó – and the rest of the world – her obsession with mRNA was now shared by several other scientists and she was snapped up by the German company BioNTech to begin work on mRNA medicines.

The rest is scientific history. When Covid-19 struck, BioNTech and Karikó realised they were in a prime position to tackle the pandemic, and with the backing of the pharmaceutical giant Pfizer, developed a vaccine that played a key role in helping to protect the planet against the worst vicissitudes of coronavirus.

How this success affected Karikó is explained in one of the most moving moments in Breaking Through. She returned to Penn to be given one of the first Covid shots to be administered in the US. Karikó was spotted in the crowd and she was hailed, as a vaccine inventor, with roars of approval. “My eyes grew misty,” she recalls.

This is a vividly written, absorbing memoir of a life filled with triumphs (including her daughter Susan’s own successes as an Olympic gold medal-winning rower) over near-constant adversity. The precise reasons for the continual undermining of her research and academic prestige are left open, though Breaking Through hints that science today suffers because it requires its practitioners to publish papers in numbers rather than merit and to seek grants for safe research, as opposed to risky but potentially groundbreaking work. Quantity not quality has become a career driver.

Ironically, the last laugh for Karikó is missing from Breaking Through. Along with Drew Weissman, she won the Nobel prize for physiology in October 2023 – too late for inclusion in her book. What those who thwarted her research must think about this final success can only be guessed. One thing is clear, however. Her old laboratory may not yet be a museum, but it surely will be one day.

Breaking Through: My Life in Science by Katalin Karikó is published by Bodley Head (£22). To support the Guardian and Observer order your copy at guardianbookshop.com. Delivery charges may apply